|

A native speaker of the Lingua d’Oc and a specialist in romance philology, Claude d’Esplas has deciphered the famous « trobar clus » of the medieval Troubadours in spite of the orthodox views vigorously held by the nomenclatura of the academic Malebouches of the « Provençal » studies .

The author practised his Kinderszenen in the midst of a bright countryside, Gabriel Fauré’s country, a hard vindictive place indelibly marked with the spirit of the feuds of the Albigensian Crusade, worlds apart from the humane, easy-going Provence or even from the lyrical landscape of Frédéric Mistral’s Mirèio (Nobel Prize).

LA “CANSO” DE GASTON PHOEBUS A FRÉDÉRIC MISTRAL : “KOINÉ” LYRIQUE OU “VOIX” D’UN PEUPLE?

A Marie-Rose Nayrou-Galy

“Certains pays ont ce que j’appellerai une clé musicale...”

(Duc de Lévis-Mirepoix, de l’Académie Française).

On connaît la triste histoire d’amour de la fille de Josse-Lauvreins ensevelie à vingt ans. Au fragment de Miraval (1) de Carcassonne consacré à la belle Alamanda tel que nous le rapporte Nostredame (2) dans son Histoire de Provence, répond la curieuse “canso” (3) de Jéhan de Récaud, troubadour (4) toulousain, sur les ruines du monastère de Prouille :

“Le rosier refleurit, aimez jeunes bergères,

Ils vous sont inconnus les maux des troubadours

…

Dans nos bosquets, la colombe murmure

La passagère anime les vallons.” (5)

Si comme le souligne Jacques Chailley dans son Histoire Musicale du Moyen-Age, classique du genre, le “trouver” provençal sombra définitivement dans le sillage de la Croisade albigeoise, rien n’interdit d’imaginer que l’élégie de Jéhan de Récaud se présente ici comme une espèce de testament aux résonnances déjà lamartiniennes.

Pour avoir, de notre côté, assez vite retrouvé - en les termes mêmes du Directeur dela Schola Cantorum - trace des accents des cantilènes populaires supposées par Gaston Paris, niées par Joseph Bédier, prouvées par Gustave Cohen, mises en danse ou en lyrique courtoise sur un modèle semi-liturgique dont les laisses monorimes d’octo ou décasyllabes (6), chantées sur des “timbres” à combinaisons variées auraient permis - toujours selon le musicologue J. Chailley - de fixer la forme musico-poétique, malgré la qualité de l’analyse nous ne saurions faire nôtre un jugement qui, à cause des splendeurs de l’ARS NOVA, ignore l’existence de plusieurs siècles d'expression lyrique dans la “Provincia” (7). '

Officiellement il semble que l’on ait dû attendre l’AImanach des Muses (1767), le Journal de Musique historique, théorique et pratique (1773), un fragment de Targo (1777) en l’honneur du Comte de Provence (8), la Pastorale Maurel (1844) et autres Pastorales écrites sur des airs mi-religieux mi-profanes souvent venus de St Siffrein (9), l’Essai sur la Musique de La Borde dans lequel sont citées des chansons d’Auvergne, d’Alsace, du Périgord, puis La Toulousaine (1845, Poésie languedocienne de L. Mengaud, musique de Deffès) avant la sévère enquête ordonnée en 1852 par le Ministre de l’Instruction publique Fortoul sur la chanson populaire en France (qui ne comporte rien de précis sur les chants des régions pyrénéennes) et les approches de Damase Arbaud (Chants populaires, 1862-64) Achille Montel et Louis Lambert (Les Chants Populaires du Languedoc, 1880) pour se faire quelque idée de cette expression qui avait sérieusement préoccupé - selon J. J. Eigeldinger - Chopin, George Sand et Pauline Viardot (Revue Musique et Loisirs, avril 1980); les Pyrénées ne retrouvant leur existence qu’avec Le Chant Languedocien et Pyrénéen (René Pradère, Marius Girou, Louis Mélet : Ed. Edouard Privat, Toulouse 1935) et les travaux de Marcel Carrières (Académie de Toulouse, Académie d’Arles) dont La Musique occitane de I550 à I800 (Ed. I.E.O.).

De ce temps, Charles Bordes, encore dans le cadre de la Schola Cantorum rassemblait des chants basques, d’Indy des chants du Vivarais (10), Déodat de Séverac (né à St Félix de Caraman en 1873) composait en s’inspirant du terroir languedocien et mettait en musique un beau Noël de Goudouli (11), Joseph Canteloube (lauréat de l’Académie Française et de l’Académie des Beaux-Arts, 1951) publiait une série de recueils de Chants Populaires (Haute Auvergne, Haut Quercy en particulier) (12) précédant les plus récents essais de Poueigh : Chansons Populaires des Pyrénées Françaises, de Cécile Marie : Anthologie de la Chanson Occitane et de quelques autres dont CANÇON VOLA (Chants Languedociens et Gascons, CRDP, Toulouse, Déc. 1979).

A l’abri de leurs montagnes, assez curieusement et malgré le renom de Gabriel Fauré dont ils constituent la toujours bouillonnante lave (13), les Chants d’Ariège ont échappé à toute tentative de vraie nomenclature ou de précise restitution musicale, loin de cette Loi du Nord que Simon de Montfort édicta pourtant de Pamiers (14) et que ses barons - raison d’état oblige - appliquèrent par le fer et par le feu; chants transmis et retransmis comme mots de passe de générations à générations dans un peuple connu pour sa dignité et un goût pour la liberté hautement exprimés en quelques saisissants moments de l’Histoire, Gaston Phoebus ayant déjà redonné aux vaincus de la Croisade (15) l’espoir d’une indépendance nouvelle. Chants anciens légués par la voix populaire de la tradition orale (16), les plus émouvants dans leur mystère car ils ne chantent pas le terroir bien qu’ayant circulé sur les voies de notre Midi au son du luth ou dans les sillons de l’araire, et chants d ’auteurs, plus récents d’écriture, qui ont pressenti que le Progrès détruisait non seulement les loups et les ours mais pouvait également entraîner, avec l’invasion des Isclo d’Or (17) la disparition d’une langue (18) - sinon d’un message – sciemment tue ou tuée; ces derniers chants disent la Terre natale.

Aux successeurs de Guilhelms (a Montalba) et de l’Anonyme (19), Ramon Roger, Roger Bernard, Pierre de Bellissen, Pierre de Durban, Guillem de Figueras, Peire Cardenal, Bernard Sicart de Marvejols, ont répondu les sujets (et chanteurs souvent sans nom) de cette Dame Blanche qui des cachots des Alamans au Cachot de la rue des Petits-Fossés sut, dit-on, se faire reconnaître des bergères comme des Boiëldieu dans la “Koiné” accessible à tous, celle de la lumineuse harmonie des couleurs et des sons.

Les registres latins de Jacques Fournier restent assez curieusement muets sur la position d’une certaine Eglise face aux chants profanes en langue vulgaire (“l’âme d’un peuple”, écrit Mary Lafon) miraculeusement ou intelligemment parvenus jusqu’à nous, colportés de châteaux en villages, de villages en hameaux (trois heures de marche séparent encore Montaillou de Montségur en passant par la Frau (20)) par les troubadours ou jongleurs ambulants dont les plus contemporains ont nom Louisou le Charbonnier, Barboutou, le Sucat, François de Paris (21), Cartou de la Ribèro, Marie de Sabart, Maria d’Esplas, Jan de Ménet, Robert de Montgailhard, Madeleine, Paul et François de La Borie pour la haute vallée et les sources de l’Arize avec ses extraordinaires ferments de compositions musicales que l’Almanac Patouès des mainteneurs Gadrat ou la somme des Noëls de Lafont de Sentenac (22) s’efforçaient de rassembler au début de ce siècle, indépendamment des archives de la Librairie du Château de Toch.

Irons-nous jusqu’à affirmer que derrière les mots et les sons de certains de ces textes en langue “vulgaire” , les plus anodins à première écoute (La Jano; Le Chot; Aval, aval, i’a uno pradèto; Anan lèu, Filhetos) ou des plus connus (Le Bouiè; Las Cansos des Dailhares) ou des plus sublimes (Cantem toutis la neissenço (23), Aquelos Mountanhos) se dissimulent certains secrets imperceptibles aux profanes, inaccessibles aux impurs qui trouvaient l’écho nécessaire dans l’esprit des bouviers ou celui des moissonneurs; car seuls les mots ou les sons pouvaient résister aux obscurs déploiements de férocité animale des hommes de justice spirituelle tout en permettant de faire passer l'essentiel de l’assaut désespéré des Purs contre les Représentants corrompus de civilisations encore dans les ténèbres même si - Michel Roquebert l’admet loyalement (24) -“on oublie souvent de nous dire qu’à l’époque de la Croisade le monde leur (= les “barbares”) doit déjà Saint-Denis, Chartres, et Notre-Dame, la Chanson de Roland, et Tristan et Yseult, Aucassin et Nicolette et Lancelot et Perceval”. Mots simples ou sons naïfs, clés pour l’ouverture d’une pensée universelle destinée à construire une organisation sociale sans excessives rigueurs, face aux féodalités ou césarismes du moment.

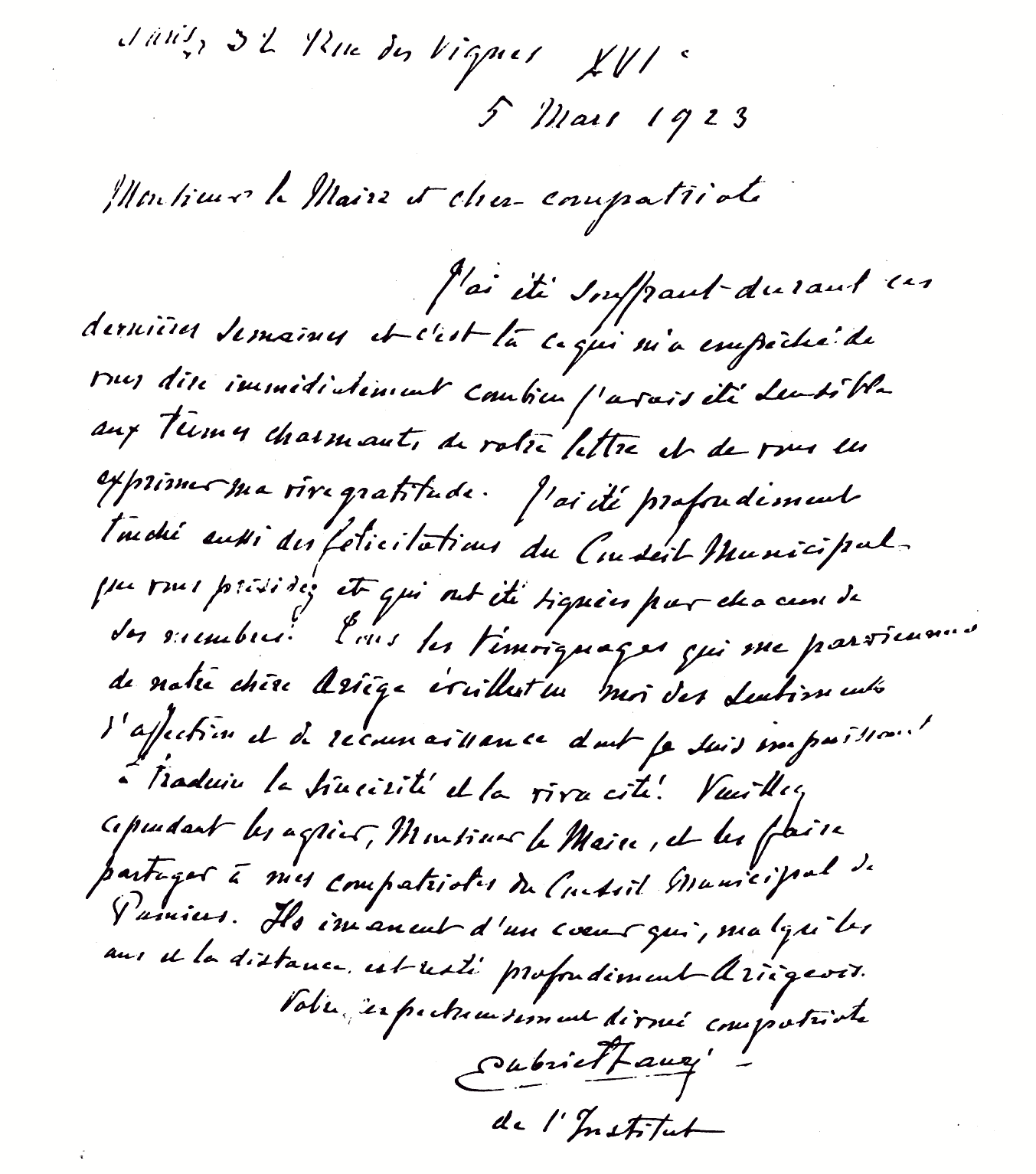

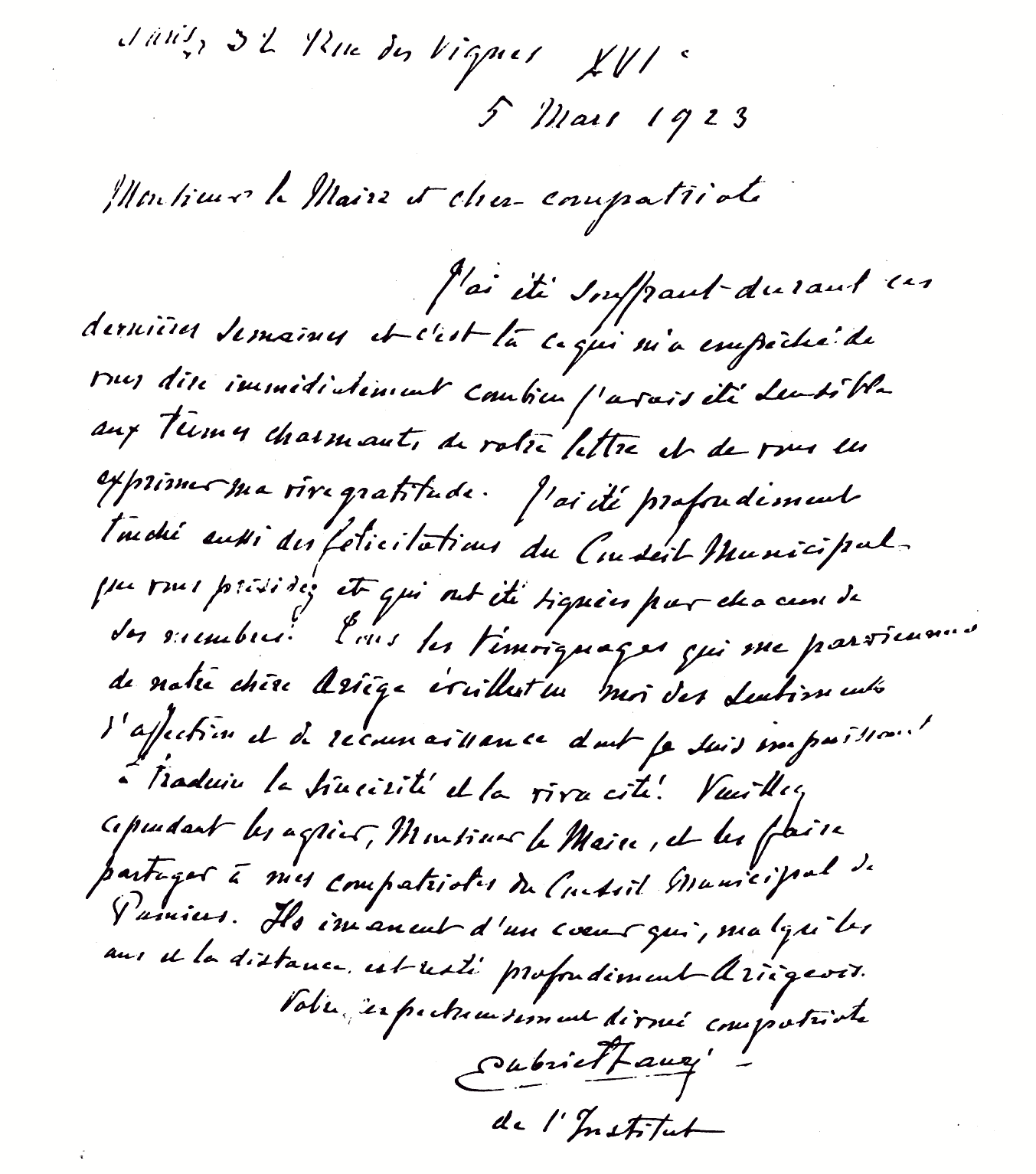

Lettre autographe de Gabriel Fauré à son compatriote le Docteur Joseph Rambaud, publiée avec l'aimable autorisation de Monsieur le Docteur Bareilles, Maire de Pamiers, à qui nous adressons ici nos remerciements reconnaissants.

Comment, en effet, oser imaginer que la seule vérité sur les Parfaits soit celle qui ait survécu dans les rapprochements d’idées obtenues des suppliciés de l’Inquisition (25) aux mains d’interrogateurs latins officiant dans les Cours de l’occupant venu du Nord, puisque dans leur absolue majorité, illettrés - n’en déplaise au Professeur Leroy-Ladurie - ceux de Montaillou comme ceux de Foix ne s’exprimaient que dans la pureté d’une langue romane aussi savamment ignorée du Collège de France que de la Sorbonne (que fréquenta pourtant le futur Pape, Innocent III).

Parallèlement aux Chartes de Gasto Febus (26), aux subtils échanges canoniques des guerres dites de Religion (27), aux indignations de la Petite Eglise (28), des Demoiselles (29), des Charbonniers ou du Paysan de Foix devant la “résurrection des berdets” (30) en contre-chant des voix de la collégiale de Massat ou de celles de Saint-Lizier - dont la tradition est venue jusqu’à nous - entonnant d’orthodoxes cantiques sous la tutelle de l’Ascolo del Chrestia Idiot (1645) que le Père Amilia (31) devait assez rapidement transformer en Perfet Chrestia, du solstice de Noël à celui de St Jean, se déroulaient les “perbièlos dam lum” (veillées éclairées) et “sense lum” (sans lumière) savamment graduées et culminant avec “la neït de l’affart” (la nuit où l’on se goinfre, la nuit de Noël) et ses Noëls dont le facétieux “Lechen droumi” n'était pas exclu; tandis que bourrées et réménilles avec leurs mélodies aux intervalles significatifs, aux inflexions suggestives, continuaient à semer dans les campagnes un grain qui devrait reverdir en laurier après la prophétique période de germination.

Frédéric Mistral l’avait bien senti, qui écrivait à la suite de la réédition des Cantiques de ce même Père Amilia : “Li Capelan aurien degu coumprene, in long tems, que la religioun coume touti li belli causo dóu passat, finis per faire cors emé la lengo dóu pople e qu’elo a tout a perdre de se dessepara di tradicioun poupulari” (Lettre du 7 oct. 1889, in Le Moniteur de l ’Ariège) propos auxquels faisait écho le vice-chancelier Jean Monné (co-auteur - à la demande de Madame Frédéric Mistral - avec Pascal Cros, de la traduction en Provençal du livret de l’opéra Mireille, par Michel Carré sur la musique de Charles Gounod - Opéra qui fut donné en Provençal à Marseille et en Arles, les 11 et 13 juillet 1914 avec Maryse Récam, le ténor Martel et Boudouresque dans les rôles principaux) lorsqu’il citait la liste des trésors qu’il avait trouvés dans l’Almanac Patouès de l ’Ariège, fidèle miroir d’une langue et d’une mémoire chères à beaucoup.

“Aquéu librihoun, que costo que tres sóu, es un perlet d’armana; i’a de pougnado de prouvèrbi, de cansoun acampadi dins li divers caire de l’Arièjo : Adiu Margarido; Bergero Naneto; Len del Païs; Cansou des froumatjaires d’Auzat, etc, etc, touti reculido dins lou pople e qu’es en de bon de sauva” (in Lou Felibrige la revue de Jean Monné, Marseille, janvier 1900).

Ce message initial, initiatique pour certains, les Félibres d’aujourd’hui, ceux de la première coupe, les Frédéric Soulié, Tribolet, Joseph de la Migo, Duran qui précédèrent le regain des Garrigou, Dresch, F. Pasquier, Gadrat, Estieu, Perbosc, Teulié, Dunac, Servat, Lafagette, Eychenne-Camarot, A. Moulis, J. Nayrou (32) entre les plus éminents, ces Félibres l’ont maintenu sous la noble devise des Comtes de Foix : Toco s’y sé Gausos au point que dès 1924, Arthur Caussou - qui marqua de la façon que l’on sait la pensée d’Otto Rahn et de ses pairs - s’enthousiasmait : “Bey, l’Arièjo n’aurio pas à la Proubènço soun gran F. Mistral a embejar!”. Songeait-il également aux philologues et grammairiens de l’envergure d’un Sicre que B. Sarrieu (fondateur de l’Escolo deras Pireneos) se plut à saluer comme il avait salué son compatriote le touchant musicien André Bouery et ses Chansons Gasconnes du Sonneur d ’Aspet (33) au pied du Cagire, maillon d’une chaîne qui du Moulin du Cussou aux vignes des coteaux de Jurançon, en passant par la vallée de la Garonne et le Gave de Pau chanté par Simin Palay, frémit toujours de la pensée de ceux du Pog.

Ce même message qu’ont également perçu au-delà de la maintenance du Languedoc, aux côtés de l’auteur de La Respelido, les Félibres de l’extrace de Roumanille, Aubanel, Xavier de Fourvières, Charloun Rieu et les appelés de la première heure : Anselme Mathieu, Felix Gras, Paul Arène, A. Arnavielle, Maurice Faure, Sextius Michel, Alphonse Daudet, Marie Gasquet, Jean Brunet, Alphonse Tavan, Paul Giera, soutenus par les sans-grade derrière les bannières de chefs de file, Reines, Assesseurs, Syndics, Baile et Clavaire, Maîtres en gay sabé, Maîtres d’œuvre, Mainteneurs de la qualité des F. Jouve, Mauron, Payard, Galtier, Ripert, Charles-Roux, Peire Miremont, Sylvain Toulze, Azémar, Jan Clar, Chanoine Rey, Marius Frezet, Marius Fousson, Marcel Bonnet, Pécoud, Baculard, Charles, Dourguin, Maurette et ses anciens élèves, François Pitangue, Claude Liprandi, Tessier, Nicolet, Dubled, Montagard, Nougier, A. Legros, Mme Allard-Daudet, (nous ne pouvons les citer tous) en réservant bien sûr la place d'honneur à ceux de Maillane, les grands Anciens - dont Paul Sellier, Louis Ayme et A. Fabre qui aux côtés des familles Cornillon, Moucadel et de leurs amis, sur le banc de la Place, au Café dóu Soulèu ou à Ste Agathe écoutant les cantiques du premier musicien de Maillane, eurent l’aimable et patiente obligeance de participer à une longue quête qui devait permettre la réalisation d'une œuvre que l'on peut qualifier d'historique puisqu'elle rassemble en une même foi les partisans du compositeur de Mirèio (34) et ceux de l’aède de Faust, “lou musicaire linde”, autour d'une Coupo Santo en laquelle d'aucuns croient reconnaître l'éclat d’Esclarmonda qui etz vos e Na guia “l’astre de Montségur” comme disait Mistral, qui n’avait pas oublié.

Ce murmure de la Colombe, du Comté au Comtat, sous la bannière sang et or des Rassembleurs du Midi (35) nous avons essayé de l'entendre, peut-être de le faire entendre.

CLAUDE D'ESPLAS

Imagerie sonore :

ARIÈJO, Ô MOUN PAIS & LOU CANT DÓU SOULÈU : 2 disques microsillons 33 tours stéréo : les Chants du Comté de Foix, le pays Cathare de Gabriel Fauré (Gascogne-Languedoc) et ceux de Provence dont Mireille, l'opéra de Gounod chanté en Provençal. Enregistrements historiques.

Notes

(1) Cf. Les Poésies du Troubadour Raimon de Miraval, éditées par L.T. Topsfield, Fellow and Tutor of St Catherine’s College, Cambridge, dans la série “Les Classiques d’Oc” publiés sous la direction de Jean Boutière, et Troubadours and Love (L.T. Topsfield, Lecturer in Provençal and French in the University of Cambridge) Cambridge University Press, pour l'étude du thème de l'amour chez quelques troubadours dont Guiraut Riquier et surtout Guilhem de Montanhagol et son couplet fameux, à Lunel :

“N'Esclarmonda, qui etz vos e Na Guia... ” prétexte aux plus étonnantes interprétations (voir par exemple les traductions proposées par les spécialistes en la matière).

(2) On sait l'intérêt assidu que manifesta F. Mistral aux Nostredame (César et Jean, son oncle) dont il aurait fièrement porté le nom au baptême si... et les problèmes soulevés par la Chronique de Provence, les archives du Comte de Sault, les originaux du moine des Iles d’Or et la copie augmentée de Saint-Césari (Cf. Les Poèmes de Gaucelm Faidit, éd. critique et traduction par Jean Mouzat et le Moyen-Age Littéraire Occitan dans l'œuvre de Frédéric Mistral par Jacques de Caluwé, éd. A.G. Nizet, Paris 1974).

(3) L’élégie ou “canso” (en d’autres termes : chan, chantar, chantaret, son, sonet, appellations qui marquent clairement l’étroite union du poème - mais s'agit-il bien de cela ? - et de la musique) exclusivement consacrée à l'amour et dédiée à une Dame, être qu'on représente comme parfaitement dénué de raison et avec lequel on n'a cependant jamais tant raisonné, car s’il est impossible de croire que toutes les chansons sont de la même main, il semble bien, par contre, que c'est la même femme - Châtelaine ou Comtesse - qu'ont aimée tous les poètes. (Cf. La Poésie Lyrique des Troubadours, J. Boutière, A.H. Schutz, I.M. Cluzel avec la collaboration de M. Woronoff; Nizet 1973. Bernard de Ventadour, Troubadour du XII° siècle, Chansons d'Amour, éd. critique par Moshé Lazar, Université Hébraïque de Jérusalem. Librairie C. Klincksieck, Paris 1966; les Chansons des Troubadours, Ismaël Fernandez de la Cuesta et Robert Laffont, Institut d'Etudes Occitanes, 1980), J. Beck, La Musique des Troubadours, Paris 1910, etc.).

(4) Troubadour, du latin trovare=trouver, mais peut-être aussi de l'arabe “touroub ed-diour =ceux qui entrent dans les maisons pour chanter en s'accompagnant d'instruments de musique” (Henri de la Bastide).

(5) ln Mosaïque du Midi (1838-1842) traduction A. du Mège (Archives Départementales de l’Ariège).

(6) Le décasyllabe et les coupes “a majore” ou “a minore” dans la poésie d'Oc du Moyen-Age par Claude d’Esplas (à paraître).

(7) “La Provincia Romana” était toute la partie du sud conquise par les Romains de la frontière italienne à Narbonne et dont la langue porta de bonne heure la dénomination de “Provençal”.

(8) On répétait encore à Marseille en 1839, le premier couplet de l'une de ces chansons improvisées à la Targo de 1777 : Qu‘a gagna la Targo?. N’es patroun Cayoou, etc. (in Mosaïque du Midi, op. cité 1838) chanson dont le texte diffère sensiblement (orthographe et grammaire) de celui reproduit par F. Mistral dans son Trésor du Félibrige, sous la rubrique Ch. Pop.

(9) St Siffrein, à Carpentras où s’illustra J.B. Laurens et où avait chanté, dit-on, La Malibran (voir L'Éducation musicale n° 259, juin/ juillet 1979). Voir également Mouret, Le Musicien des Grâces (Renée Viollier) Minkoff Reprint, Genève 1976.

(I0) Cf. Le Pigeonnier, Quarante Années de Décentralisation Littéraire et Artistique en Vivarais, de Michel Fromentoux (chez I'Auteur, 20, rue Melchior de Vogue, 07 Annonay).

(11) Il s'agit du Cant per Nadal (perque n’aben pas l'abantatge de nous trouba dins le bilatge que pourtèc nostre salbomen...) avec une traduction française de Gravollet aîné, copyright 1917 by Rouart, Lerolle et Cie. Sur Goudouli, voir également travaux et conférences du Chanoine Salvat (I.E.O.) et Actes du Colloque international “Goudouli et soun tèms” Toulouse, I980, Université du Mirail, dans le cadre du IVe Centenaire de la naissance du grand Poète de Toulouse.

(12) Les cantatrices Madeleine Grey et Victoria de Los Angeles en risquèrent une bien “lointaine interprétation”.

(13) Cf. Gabriel Fauré dans sa conférence du 10 mars 1923 : “La Musique espagnole et le caractère espagnol” : “Mais des chansons populaires ne suffisent pas à créer un art musical national. Elles doivent en former la base, le substratum en quelque sorte. Il faut que des musiciens, de vrais musiciens, connaissant à fond leur métier et pourvus du don créateur, sachent s’en inspirer, en extraire ce que Rabelais appelait la substantifique moelle, et, de cette masse informe, tirent l'œuvre d'art”. Egalement sa lettre à M. le Maire de Pamiers, du 5 mars 1923.

(14) A la suite d’Eugène Baret, Professeur de Littérature étrangère à la Faculté des Lettres de Clermont, nous n'aurons pas à juger ici les procédés de l’lnquisition dans la mesure où, en principe, leurs effets furent moins littéraires que politiques et sociaux, excepté bien sûr en ce qui concerne la prescription des ouvrages en langue romane (Cf. Histoire générale du Languedoc, III, p. 383 et Annales de la Ville de Toulouse, dédiées à Monseigneur le Dauphin (Paris M.D.C.C.L.XXI); voir également Ordonnances et Règlements de Simon, Comte de Montfort pour la réformation du païs et terres par lui acquises (Pamiers, le 1er décembre 1212). Signalons cependant à la suite de l'article L'Inquisition Médiévale en Languedoc (Jacques Ferlus, Bulletin annuel de la Société Ariégeoise Sciences Lettres et Arts, 1967, dont le Président d’Honneur était le Duc de Lévis-Mirepoix, de l’Académie Française) la piquante conclusion dans 1e procès verbal du 20 janvier 1968 (ibid.) : “L'inquisition médiévale en Pays d'Oc, dit M. Ferlus, fut sans doute ce qu’on appelle une juridiction d ‘exception mais ce ne fut pas une juridiction de tortionnaires sans frein ni retenue, brûlant et massacrant au petit bonheur”. L'effort de M. Ferlus pour “remettre les faits dans leur équilibre” fut mis en relief par M. le Duc de Lévis-Mirepoix.”

Références auxquelles nous ajouterons, toujours par souci d'équilibre, les deux ouvrages de l’Abbé J.M. Vidal, Professeur d'Écriture Sainte au Grand Séminaire de Nice-Cimiez puis Recteur de St Louis des Français à Moscou et peu suspect d'hérésie : Le Tribunal d'Inquisition de Pamiers (Toulouse, Privat 1906) et Bullaire de l'Inquisition française au XIVe siècle et jusqu'à la fin du grand schisme (Paris, Letouzey, 1913) ouvrages dont le compte-rendu est donné dans ce même Bulletin de la Société Ariégeoise (années 1906 et 1913).

(15) voir : La Chanson de la Croisade Albigeoise, éditée et traduite du Provençal par Eugène Martin-Chabot, conservateur honoraire des Archives de France (Paris “Les Belles Lettres”, 1961, 1972, 1976).

(16) Cf. Le Livre des Chansons ou Introduction à la Connaissance de la Chanson Populaire Française (Collection des Cahiers du Rhône, 1942, Ed. de la Baconnière, Neuchâtel) par Henri Davenson auteur également d'un remarquable petit ouvrage sur les Troubadours.

(17) Lis Isclo d'or (F. Mistral), édition critique établie par Jean Boutière, Directeur de l'Institut d'Études Provençales de la Sorbonne (Didier, Paris, 1970).

(18) “Cette langue qu'on flétrit du nom de patois... formée depuis son berceau jusqu'à son apogée au 12° siècle par plus de dix langues parmi lesquelles on compte le sanscrit, le zend, l'ibère, le celte, le kymris, le phénicien, le grec, le latin, le goth, l'arabe, le franc” (Arthur Caussou, Le Félibrige Ariègeois, Semaine Ariègeoise, journées du 23 et 25 sept. 1924).

(19) Au sujet de “l'anonymat irritant” Cf. Charles Rostaing : “Le Vocabulaire courtois dans la deuxième partie de la Chanson de la Croisade des Albigeois” Mélanges offerts à Albert Henry, 1970, Strasbourg. De Charles Rostaing (Ex Capoulié du Félibrige, Professeur honoraire à la Sorbonne dans la chaire de Langue et Littérature provençales, on ne saurait, entre autres, écarter certaines déclarations d'ordre critique (c.r. de la Correspondance de F. Mistral avec Paul Meyer et Gaston Paris, Jean Boutière, introduction d'Edwige Boutière, Publications de la Sorbonne, Université de Paris IV, série “Documents”28, Paris 1978, Didier; in Revue La France Latine, p. 34 - nouvelle série n° 75-76; 3° et 4° trimestre I978 - 11, rue de l 'Estrapade, Paris V°) - radiophonique (allocution radiodiffusée, enregistrée à la Faculté des Lettres d'Aix en 1959 pour le Centenaire de Mirèio) ou philologico-lyrique (lettre du 13 fév. 1978, datée de St Mitré-les-Remparts.) Ces textes ne figurant pas dans la somme des Mélanges offerts à Charles Rostaing (1270 pages, Liège 1974) ils pourraient utilement compléter sinon couronner la série d'hommages en terre étrangère que la “Marche Romane” lui a si magnifiquement consacrés, sous la direction du Professeur Jean-Marie d'Heur (Paris-Sorbonne) secrétaire général de l'ARULG, Chargé de Recherches du F.N.R.S. Parallèlement voir aussi l'article de M. d'Heur (p. 242, op. cité.) “Sur la date, la composition et la destination de la Chanson de la Croisade albigeoise de Guillaume de “Tudèle où l'on peut lire : “... il est question d'une tentative avortée de négociation entre le roi d'Aragon et l’Abbé de Citeaux, qui eut lieu à Portet, exactement entre Toulouse et Muret; elle prend place dans les trente jours qui courent du 13 avril au 13 juin de l'an 1210...(27) la note “27" précisant : “ainsi que l'a établi M. Martin-Chabot, t. I p. 110, n. 2”. Rendons à M. d'Heur – dont l'érudition emprunte parfois de saisissants raccourcis - ce qui n'appartient qu'à lui, en fonction de la “consécution des événements racontés” (à défaut de l'invariant géométrique - (R-4 λ). Quant à l'utilisation de Δm.c² par les “chivalié de la Coumtesso” se reporter plutôt à l’Épopée “discontinue” de Claude d’Esplas : Partez Pas Comme Ça, Grand-Père ou le Temps des Idoles (Jérôme Martineau, Editeur, les Presses du Marais, 1968).

(20) Indications fournies par un berger de Cornus et Madame Veuve Baille (Montaillou, août 1978) — avec le récit de “phénomènes” dûs à une Dame Blanche. “Magie en Pays d’Olmes, Sorciers et Revenants”, étude de Raymonde Tricoire (1975) illustre de manière assez immédiate, la note de l’Abbé J. Vidal (alors Chapelain de l'église Saint-Louis des Français) s'appuyant sur le manuscrit latin 4030 de la Bibliothèque Vaticane, “Une secte de spirites à Pamiers en 1320” (in annales de Saint-Louis des Français, Rome 1899, compte-rendu de Felix Pasquier dans le Bulletin de la Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts et de la Société des Études du Couserans, 7e vol., numéro 5, 1900): Ces hérétiques traduits, le 23 février 1320, devant le tribunal d’lnquisition de Jacques Fournier, Evêque de Pamiers, qui devint Pape sous le nom de Benoît XII étaient au nombre de six (quatre femmes, deux hommes : Arnaud de Monesple et Gélis Botheler). On reprochait à leur chef Gélis “d’avoir des relations avec les âmes des défunts, de les voir, de leur parler, de recevoir d'elles des commissions pour leurs amis, de plus de croire et de professer des doctrines en tachées d'hérésie concernant l'état et la destinée des âmes”. Quel Jury d’exception devrait-on, aujourd'hui, réunir pour condamner l'une des émules de Botheler dont le plus illustre client devait accéder à la magistrature suprême ? (Cf. Les Voyantes, p. 179, André Larue, Librairie Arthème Fayard, 1971).

(21) Cf. Adelin Moulis, Felibre Majoral, Vice-Président d'Honneur de l’Escolo deras Pireneos : “Les Fiançailles et le Mariage dans l’Ariège (observances, superstitions, coutumes, chansons) Bulletin Société Ariégeoise 1965, 1966 et “Anciens Chanteurs ambulants en pays de Foix” in Archistra (1974).

(22) Recueil de Noëls de l’Ariège en Patois Languedocien et Gascon par M. Louis Lafont de Sentenac (Foix, Pomiès, 1887).

(23) Nous fut personnellement chanté à Montaillou par M. Durand, Maire honoraire, en août 1978.

(24) Citadelles du Vertige (Michel Roquebert, Christian Soula) Toulouse, Imprimerie Régionale, 59, rue Bayard. Ré-écoutez le curieux dialogue Ph. Caloni/M. Roquebert, France Musique en direct de Toulouse, juillet 1980, à propos des Cathares. Cf. également l’Opéra wagnérien.

(25) Cf. Bibliographie de J. Duvernoy : “Contribution des ouvrages critiques récents à l'histoire de l’hérésie méridionale” in Bulletin de la Société Ariégeoise (1968) ouvrages auxquels il faut ajouter Les Cahiers de Fanjeaux (Privat Editeur) et les derniers travaux de Mesdames Palès-Gobillard et Thouzellier (Sorbonne). Voir aussi l'article d’Antoine Goléa : La Signification Humaine du Mythe de Parsifal (in Musica, n° 53, août 58).

(26) Charte sur las libertats de la vila et universitat de Foys, I387) : “Mossenhor lo Comte de Foys es tengut de mantenir e deffendre les homes estranhs qui vengan habitar en la vila de Foys, pus que sian recebutz en la comunitat d’aquelha, sino que sian traydors, homicides o layros o accusatz de yretgia, quessia manifestament proba”.

(27) Cf. Les Huguenots dans les Paroisses Rurales du Diocèse de Toulouse, (Jean Lestrade, Curé de Gragnague) Toulouse, Imprimerie Berthoumieu, 1939.

(28) La Petite Église (1803-1850) dont les sympathisants vivaient dans l'ombre, implantée non à Montségur mais du côté de Pamiers, Massat, St Girons, Ercé (Anan lèu Filhetos); on comptait encore des Chambristes à Pamiers au début de ce siècle. Ses adeptes ne sauraient toutefois être confondus avec ces quelques familles qui récitent encore une prière bogomile en guise d'action de grâces, dans certains coins de l’Ariège (renseignement obligeamment communiqué en août 1976 par M. Pinel, Directeur auprès de la S.A.F.E.R.; qu'il veuille bien accepter ici l'expression de nos remerciements).

(29) voir ouvrages de François Baby (Toulouse-Mirail) sur la Guerre des Demoiselles et La Vie Humaine dans les Pyrénées Ariègeoises (M. Chevalier, Ed. Génin, Paris 1956).

(30) Pamphlet déclamé au “Club des Intérêts du Peuple” le 28 juillet 1848, composé dès 1846 par un “ménestrel dé la vilo dé Fouich” soit quelques années avant la venue de Jasmin à Foix (janv. 1854) à qui répondit le Vieux Paysan s'adressant au “noubel Goudouli” :

“Toutis an troubat sa musico pareillo

A la pu douço mel qu’eychalibo la beillo,

Al murmure del rec que sul gazoun brounzis”.

C'était le temps où, aux promesses de “poule au pot” du gouvernement Louis-Philippe, répondaient les cris végétariens “boulen mounjos, mounjos !”

(31) Le Père Barthélémy Amilia, Chanoine Régulier de l’église St Augustin de Pamiers, subit en partie l'influence de Mgr de Caulet (“les Caulets an la tourrado”). Ses chants - justement analysés par l’Abbé Fauroux - tributaires du temps pour le fonds et pour la forme connurent avec son œuvre quatre rééditions, avant la Révolution, parce que écrits en une langue très fluide dont il existe un glossaire (manuscrit) établi par Joseph B. Dupuy en 1964.

(32) Félibre Majoral, Président de l’Escolo deras Pireneos, Sénateur de l’Ariège dont il faut noter l'intervention remarquée à la Tribune du Sénat (J.O. du Sénat, séance du 8 avril 1975) sur les dialectes locaux.

(33) André Bouéry (1821-1879) né à Luchon, s’est éteint à Pamiers. Son œuvre fut patiemment transcrite et ainsi préservée par Bernard Sarrieu.

(34) Cf. René Jouveau, l’actuel Capoulié du Félibrige, “Mirèio, poème musical” in Revue de Langue et Littérature Provençales, n° 1, 1960. (Rédacteur en chef : René Méjean, fait Majoral du Félibrige à la Ste Estelle de Foix, 1979) et Le Courrier d ’Aix avril 80.

(35) Que toutes et tous veuillent bien accepter ici l’expression de notre vive gratitude, avec la toute particulière reconnaissance des Amis de Gounod (Présidente d’Honneur : Germaine Lubin) pour Mirella (Scala de Milan – Cf. télégramme + lettre de Rolf Liebermann, juillet 80) et Mirèio (Opéra de France) qui - voix du siècle - ont “élevé en gloire” une simple “chato de Prouvenço”. (Première audition FR3 Toulouse, Pierre Loubens et Michel Plasson, juillet 80).

_____________________________

“The above text was read at the Congrès du Cinquantenaire - XIVth Congress of the International Federation for Modem Languages and Literatures (Aix-en-Provence, 28 August /2 September 1978). The following abstract has been printed in its Proceedings”.

LA CANSO FROM GASTON PHOEBUS T0 FREDERIC MISTRAL

While we were making progress with the analysis of Middle Provençal, starting with the work of Father Amilia from Pamiers and of the Toulousain Goudouli, worthy, if any here, of the laurels of Damo Clemenço, it soon became clear that one must see in the Comté de Foix not only a prehistoric or historic entity in the Teilhardien sense of the history of man, but also and above all, a timeless refuge of the spiritual, the linguistic and the musical order. We realized that its high places, immortalised by the writer, still Anonymous - for the time being at least - of those parts of the “Canso” de la Croisade written in the language of Foix, had still to await their Parsifal who would reveal once again to the world the earthly traces of that Coumtesso to whom the pure and the humble gave the name of Esclarmonda and whom they honoured at the solstice with the Cant del Soulelh despite the often murderous opposition of the guardians of conscience. This they did bound to leave on this side of the Pyrenees the imprint of that truth which Pilate had not dared to learn, the pass-word given by one generation to the next, the ineffable Essentiel, which, despite its eternal movability, its cruel remoteness, the variety of its manifestations or the complexity of its expression through the voice of the actors and interpreters of the courts and gardens of our Globe, rallied under the red and gold banner of Gasto Phoebus and Roy René - “to reconquer that which was ours” - the Coumtat and the Comté - rallied them round the Coupo Santo which some called the Graal, recalling the verses of Jehan de Recaut on the ruined monastery of Prouille :

“Le rosier refleurit, aimez, jeunes bergères,

Ils vous sont inconnus les maux du troubadour,

…

Dans nos bosquets la colombe murmure

La passagère anime les vallons.”

Beyond the woes of the Troubadour - and all unknown to the likes of Guiraut Riquier - collected at the purest lyric springs, sometimes unknown, where before us Francis of Assisi, Charles Gounod or Gabriel Fauré drank - and in homage to certain great “rassembleurs” of the stamp of Gasto Phoebus or Frédéric Mistral, it is this murmur which we have resolved to hear if not to make heard.

CLAUDE D’ESPLAS

(Translation Timothy BURNETT, Esq. ;The British Library)

ANNEX : 2 stéréo records : ARIÈJO, Ô MOUN PAÏS (V/30/ST 7192 STEREO 33 T) & MIRÈIO E LI CANT DI FELIBRE (V/30/ST 7228 STEREO 33 T)

|